您现在所在的位置:

首页 > 县有关单位 > 县中医院 > 文化建设

分享到:

孙思邈简介

公元581年出生于一个贫穷农民的家庭。他从小就聪明过人,受到老师的器重,长大后开始爱好道家老庄学说。由于当时社会动乱,孙思邈隐居陕西境内的秦岭太白山中,并渐渐获得了很高的声名。当时的朝廷下令征孙思邈为国子监博士,被他拒绝了。孙思邈在太白山研究道家经典,同时也博览众家医书,研究古人医疗方剂。他选择了“济世活人”作为他的终生事业,为了解中草药的特性,他走遍了深山老林。孙思邈还十分重视民间的医疗经验,不断积累走访,及时记录下来,终于完成了他的不朽著作《千金要方》。唐朝建立后,孙思邈开始接受朝廷的邀请,与政府合作开展医学活动。公元659年完成了世界上第一部国家药典《唐新本草》。公元682年孙思邈无疾而终。

孙思邈7岁的时候,就认识一千多字,每天能背诵上千字的文章。20岁的时候对《老子》、《庄子》以及佛教经典已经无所不通了。幼聪颖好学,自谓“幼遭风冷,屡造医门,汤药之资,罄尽家产”。及长,通老、庄及百家之说,兼好佛典,被人称为“圣童”。

十八岁立志学医,二十岁即为乡邻治病。他对古典医学有深刻的研究,对民间验方十分重视,一生致力于医学临床研究,对内、外、妇、儿、五官、针灸各科都很精通,有二十四项成果开创了我国医药学史上的先河,特别是论述医德思想、倡导妇科、儿科、针灸穴位等都是先人未有。一生致力于药物研究,曾上峨嵋山、终南山、下江州,隐居太白山等地,边行医,边采集中药,边临床试验,他是继张仲景之后中国第一个全面系统研究中医药的先驱者,为祖国的中医发展建树了不可磨灭的功德。据《法喜志卷二》载:“孙思邈。华原人。幼聪慧。日记万言。独狐信异之曰。圣童也。善老庄。兼通阴阳。推步医药。于释典无所不究。居太白山。隋文帝以国子博士召不拜。太宗召至京师。时已老。欲官之不受。竟称疾还山。尝手写华严经。太宗问邈曰。何经为大。对曰。华严经佛所尊大。帝曰。近玄奘三藏译大般若经六百卷。何不为大。而八十卷反为大乎。对曰。华严法界具一切门。于一切门中可演出大千经卷。般若经乃华严之一门耳。帝悟。”孙思邈被佛教尊为药师佛化身。

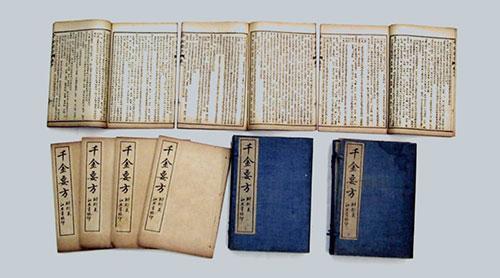

孙思邈一生勤于著书,晚年隐居于京兆华原(今陕西铜川市耀州区)五台山(药王山)专心立著,直至白首之年,未尝释卷。其中以《千金要方》、《千金翼方》影响最大,两部巨著60卷,药方论6500首。《千金要方》和《千金翼方》合称为《千金方》,它是唐代以前医药学成就的系统总结,被誉为我国最早的一部临床医学百科全书,对后世医学的发展影响很深远。

孙思邈非常推崇道家学说据刘肃《大唐新语·隐逸》记载:( 孙思邈)又曰:胆欲大而心欲小,智欲圆而行欲方。《诗》曰:「如临深渊,如履薄冰,谓小心也;赳赳武夫,公侯干城,谓大胆也。」

孙思邈医德高尚。他认为,医生须以解除病人痛苦为唯一职责,其它则“无欲无求”,对病人一视同仁“皆如至尊”,“华夷愚智,普同一等”。他身体力行,一心赴救,不慕名利,用毕生精力实现了自己的道家医德思想,是我国医德思想的创始人,中国古代当之无愧的著名科学家和思想家、医学家。孙思邈一生淡泊名利,多次推却做官召请。隋文帝时,征召他为国子博士,唐太宗欲授于爵位,唐高宗欲拜谏议大夫,他都固辞不受,一心致力于医学。

孙思邈是中华医学发展先河中一颗璀璨夺目的明珠,在中外医学史上留下不可磨灭的功勋,千余年来一直受到人们的高度评价和崇拜。唐太宗李世民赞孙思邈“凿开径路,名魁大医。羽翼三圣,调合四时。降龙伏虎,拯衰救危。巍巍堂堂,百代之师”。此颂元代勒石,当系后人附会之辞。

宋徽宗敕封为“妙应真人”,被后世尊称为“药王”。现今我国各地都有祠堂纪念。陕西耀县药王故里孙原村现存有药王孙思邈诞生遗址、幼读遗址、药王墓及孙氏茔园,药王碑苑和宏伟壮观的药王纪念中心药王祠堂,每年农历二月二开展规模宏大的药王孙思邈文化节纪念活动。平时有来自日本、台湾、香港和全国各地的游客络绎不绝。

相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

网页首页

网页首页 医院概况

医院概况

医院资讯

医院资讯

政务公开

政务公开

专家介绍

专家介绍

文化建设

文化建设

粤公网安备 44132202100104号

粤公网安备 44132202100104号